La dosis de tabaco diaria, aproximada, con picos y bajas, dentro de un rango que permitía establecer una media de consumo, estuvo asegurada más allá de los descalabros de stock de los kioscos y los sinsabores de salir a recorrer la ciudad para encontrar un paquete lo más parecido al que fumábamos. Primero apuntamos al paquete y luego al cartón, pero cartón ya no se vendía, podías comprar un solo paquete, a lo sumo dos del mismo, y luego la desaparición de cualquier pucho normal hasta que nos dejaron los convertibles a la vista. En cualquier negocio de la ciudad y alrededores la única opción fue adquirir convertibles. Eso duró una semana o más, ya no recuerdo bien, hasta que volvieron a sacar de la galera los mismos que fumábamos al sol entre Torre y Torre.

***

El sol se colaba entre los dos edificios a eso de las cuatro de la tarde y podía durar hasta las cinco, como mucho. Pero eso ocurrió cuando el sol se escondía más tarde y no hacía falta prender nada para calentar porque se sabe que aquí, en la provincia, el calor del verano se estira año a año y más allá de las decisiones del sol nosotros podíamos hacerlo así, aprovechar esa franja del patio para el otoño y hablar sin mirarnos a los ojos al menos por un buen rato y fumar, leer en voz alta escondidos al final del complejo sentados en el piso mientras niñas y niños correteaban desperdigados como palomas bajo la custodia de sus madres o padres. Lo aprovechamos, no nos podemos quejar, de lo que se trataba era de eso, de no quejarse, porque demasiado teníamos con mi viejo como para deprimirnos. Un lugar donde vivir, la pensión, y comida, al menos comida para todos los días, los libros y los puchos sean cuales fueran. Teníamos puchos y libros y además un estrecho de sol entre Torre y Torre para ponernos en eso.

***

Con mate o sin mate, lo demás estaba. Mi viejo no leía porque no podía prestar atención al texto mientras lo intentaba por eso el que leía era yo, en voz alta, en esa hora simétrica de tiempo y lugar, en un escondite perfecto para que la bulla no llegara tan nítida y solo quedara de fondo como en un cuento o una novela con música donde lo dominante es la voz del que lee. Era un acto de acompañamiento pero sobre todo una creación, "el acto de leer en voz alta es una creación en sí misma", le decía cuando descansábamos un rato o un niño pasaba rasante en patines a nuestro lado y debíamos suspender la lectura.

***

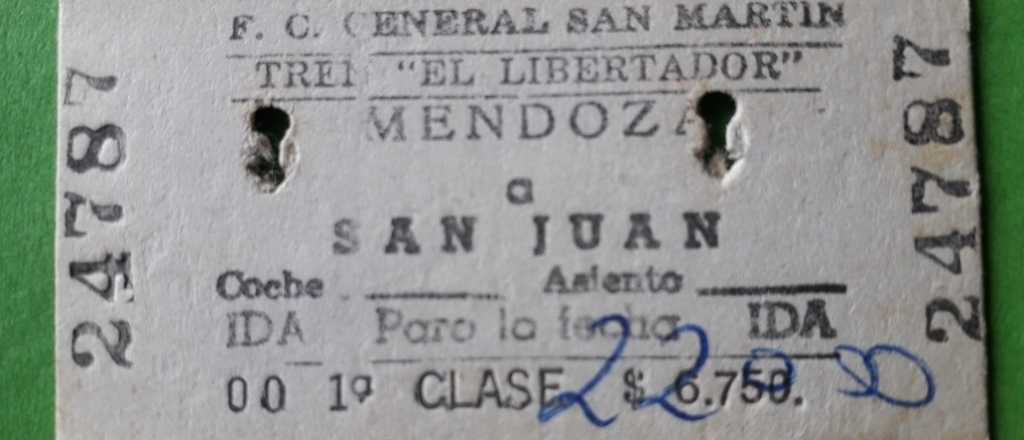

Nos encontramos ahí luego de veinte años, no sabíamos dónde estaba uno y el otro pero por esas cosas de las búsquedas inconscientes o las casualidades terminamos topándonos en una góndola del chino de la esquina. No nos conmovimos, nos miramos un rato, y, al reconocernos -él alicaído buscando desodorante y jabones, con poco pelo y ojeroso- nos dimos un abrazo a pesar de las restricciones en un pasillo sin luz. "Vamos a tomar unos mates donde vivo", le dije de entrada. "Vamos", respondió sin dudarlo. "¿Pero vos no te habías muerto?", le largué en el camino del Chino al patio, tan solo a media cuadra de nuestro destino. No me respondió, hizo una mueca inexpresiva y me preguntó si tenía puchos, si le podía convidar un pucho que hacía meses que no fumaba. "Porque estabas muerto", le dije, ya, en tono sarcástico. Otra mueca y me pidió fuego para encender el Rothmans que le alcancé con la mano izquierda. Las preguntas que le hacía no tenían respuesta, intenté varias y de todo tipo, hasta las más vulgares como "dónde estás viviendo", porque muerto no estaba, al menos pude comprobarlo desde que lo vi en el pasillo de la góndola y luego con las cosas que hicimos juntos durante todo este tiempo hasta llegar hasta aquí, a la estación de trenes abandonada, para despedirlo a las quince que, según él decía, partía el tren a San Juan.

***

El tipo no se percataba de nada por lo visto. Una estación abandonada hacia el norte del metro tranvía, despoblación y yuyos entre lo que fue la trocha de las vías. Lo curioso fue cuando me dijo "ahí viene... bueno, me voy", y se subió por la ventana a un coche viejo destartalado que se quedó ahí, inmutable, como están siempre los vagones inmutables. Derruidos y en silencio. El tiempo que pasamos juntos se resumió en jornadas de lecturas en voz alta con fumadera de puchos y duraba por día lo que medía la sombra que se comía al sol en el estrecho entre torre y torre. No más. Era una hora por día juntos hasta que decidió la vuelta, de repente. Lo que me resultó impactante fue el vagón del tren donde se subió por la ventana. Era el mismo vagón que hace 20 años ocupamos con un amigo, el bicho, donde hicimos un bulo. Tal cual, de noche, cuando no se veía nada por la zona a pesar de un auto de la cana que siempre estaba parado vigilando, con el bicho nos metíamos por la misma ventana que usurpó mi padre al "irse" a San Juan.

***

Era un coche comedor el vagón, con una mesa redonda amueblado con estilo de época. Allí guardábamos con el bicho -en un placarsito- botellas de Ron y Whisky, un paquete velas para darnos un poco de luz. Cuando las jornadas eran largas y uno quería tirarse sin que nadie se enterara dormíamos ahí, en el coche 1640, ese era el número de la serie. Por dentro era una maravilla, al punto que un día con el bicho -que desapareció para siempre un día y se fue a España y murió en un accidente-, nos ocupamos de limpiarlo y dejarlo joya para reuniones clandestas. Era cosa de entrar por la ventana y prender una vela. Al rato aparecía el otro y alguna que otra amiga. Hablábamos en voz baja, leíamos en voz baja unas poesías de resaca mientras afuera el sol les partía la cabeza a los paseantes. Después llevamos unas colchas para abrigo y así hasta montar una especie de departamento. El secreto es que nadie lo supiera y estoy seguro que el bicho lo mantuvo, yo también, pero nunca entendí por qué mi viejo hizo el mismo procedimiento, en este caso para despedirse sin despedirse, como un viaje sin movimiento.